在使用微信的时候,或许很多人都经历过这种心态和状态。现在基于微信的社交关系确实发生了很大的变化。刚开始微信上的圈子多是小圈子,由亲朋好友组成。这种关系是牢固的,而且大部分是在现实生活中。这种关系非常稳定,即使不用微信,这种牢固的关系还是可以通过其他方式维持。随着微信越来越成为职业社交、工作范围、营销的工具,一个人的圈子也确实从单纯的强关系圈子扩大到了更广泛的圈子,甚至更多的跨圈子。这个圈子是建立在弱关系基础上的,不是靠情绪来维持的,只是为了满足工作需要、职业社交需要和营销目的。

于是,基于微信平台的社交圈最终形成了两种关系:关系强的真实社交圈和基于某种利益的暂时弱关系。

微信越是用于工作交流、职业圈子社交、营销推广等。,弱关系圈的比例就会越大,上面描述的画面会让人感觉越来越真实。事实上,人们感到疲倦、失落、焦虑等的真正原因。并不是很多文章所说的“增加和泛滥朋友圈信息”(这只是一个方面)。本质是这种暂时的弱关系无法给我们足够的满足感、安全感和维护感。

那我们就来说说这个在微信上会越来越重要的弱关系圈,会如何影响我们,以及为什么会影响微信朋友圈的未来。

一、基于利益和需求的“临时性社会关系”:最容易成为“僵尸关系”[h/]

如上所述,现在这种关系在微信上占据了很大的比重。这种关系虽然是因为工作原因,职业社交,在某个阶层,但本质上是基于兴趣需求。当然,这里的兴趣不是贬义词,也不是指金钱,而是特定的目的或需要。比如一个不熟或者不熟的人加你为微信好友,因为TA想咨询一些事情,或者只是初步建立一个微信联系,以备日后有事,或者是预留联系人,或者是为了营销,等等。

总之,这种关系不是真正的朋友引发的,大多是有一定需求的。这种关系会在利益需求发生时被激活,建立起一种“暂时的社会关系”。一旦需求得到满足,社会关系就会逐渐淡化,甚至回到陌生人的行列。所以这种关系就像是一种暂时默许的“交往契约”。

如果说僵尸用户在微博上代表了大量不活跃、沉默的用户,那么在微信上把“僵尸关系”描述为这种暂时的关系,似乎是恰当的。这种关系的活动大部分时间是不活跃的,它静静地躺在那里。看似你有很多“朋友”或“关系”,但大多数时候都是名存实亡,互动不畅。正是因为我们微信上的“僵尸关系”越来越多,当由此产生的信息冗余越来越严重时,我们的忍耐力就会报警。所以很多文章讨论微信的这种现象,说明我们已经切身感受到了这种问题的存在。

二。把暂时的社会关系转化为亲密的社会关系需要什么条件?

说到这个问题,首先要说说人际关系的维护。

人与人之间的关系要想更有粘性,转化为亲密的情感关系,是需要条件的。第一个条件是:真实情境下的沟通和维护。研究表明,人与人之间面对面的交流会促进社会关系的增强。所以,对于微信上大多数暂时的弱关系来说,只有不断有机会或者创造真正交流的机会,这种关系才能更加紧密,越有共鸣,情感因素就会产生,而情感是保持关系持久的重要环节。原则上,更密切的社会关系会导致更多的互动、交流和更大的活动。

那么在微信上可以看到这种真实的情况:在微信上不断融入某个圈子,不断暴露自己以获得在里面的交流机会;不断和别人讨论;也可以线上到线下,进行更多面对面的交流。所以在微信上和别人高频交流,或者把这种暂时的关系转到线下,可以让暂时的关系升华,变得更亲密,互动也会更多。但是,一般来说,大多数人做不到这一点。如果没有,那么这种暂时的关系在联系建立后会很快消退,后续的互动也就缺乏动力。比如不喜欢参与圈子讨论,无意刻意创造交流机会的人,很容易成为“僵尸关系”的成员。

第二个条件是,当暂时的社会关系在利益需求中重新启动时,交往和活动会重新开始。如果这种兴趣需求是持续发生的,比如加了对方好友后,因为工作需要会有定期的交流和沟通,那么这种关系从长远来看会变得更加亲密。但这种情况只发生在你圈子里的少数人身上,因为真正对你有长期沟通需求的人毕竟占少数,其余的临时社交关系大部分时间都保持沉默。

只有产生共鸣,两个并不熟悉的人,或者两个为了某种利益而建立的交往关系,才会有进一步维持的欲望,这种关系才能从暂时的关系转化为有情感的亲密关系,有更多的交流互动,甚至成为真正的朋友。但是,人生一个朋友很难找到,这种“共鸣”可遇而不可求。

因此,虽然这些转化条件是可以达到的,但对于大多数人来说并不经常发生。所以我们的朋友圈还是以暂时的社交关系为主,交流少,互动少,活跃度低。

三。为什么这种暂时的社会关系逐渐淡化,活跃度下降,甚至越来越沉默?

如前所述,暂时的社会关系都是中途建立的,大多是基于一定的利益关系。所以建立临时社会关系的双方都是不认识的。我们不知道对方的真实生活是怎样的。我们在朋友圈看到对方的信息都有专门的标签,都是自己筛选过滤的。也就是说,我们看到的另一个人,无论是生活、性格、气质、爱好、习惯、工作等等。,是对方想让我们看到的,而且都是碎片化的。

所以,我们无法真正了解对方,如果没有接触的机会,那么我们就无法感知对方的全貌,所以更不愿意暴露自己的ID。所以这种暂时的社会关系的维持只能是间歇性的,在利益需求发生时才会被最大程度的激活,互动关系的长期维持变得困难。所以,偶尔在圈子里发消息就成了创造互动机会的一种方式。但信息暴露不能太少(太少不利于暂时社会关系的维持)和太多(太多会造成信息压力)。

对于大多数人来说,这种暂时的社会关系似乎就是一种鸡肋。比如别人因为某种原因加你微信,交流之后你就没有更多的信息了,或者你们永远成了陌生人,但是对方的信息经常出现在你的朋友圈,而你对这些信息并不是很在意,那么这只能增加信息处理的压力。这时候就会出现三种情况:一是屏蔽,永远相互沉默,没有互动和交流,真正的“僵尸关系”。如果对方发现“屏蔽”,可能会恶化关系;第二,出于某种考虑,我会经常赞美那些和你建立了临时社会关系的人,偶尔也会评论,但这样会把你变成一台赞美机器,让你很累。第三,不要屏蔽,但千万不要喜欢,也不要评论互动,因为“我真的不了解你,对你没有真实的印象。有时候很想评论一下互动,但是真的不知道该说什么好。我担心不恰当的评论会毁了对方假设的印象。别怪我不说话,因为我们真的不熟。”

所以,维持这种暂时的社会关系的精神成本是很高的,甚至让人觉得无所适从。当然也有人说可以互相删除,解除关系,但是很多人认为删除是对别人的不尊重,所以会选择以上三种情况中的一种来处理。我同意吴伟先生在微信上的一句话,“人际关系很微妙。你不需要公开说清楚你是如何对待别人的。”所以大家都默认了这种社交关系的存在,同时还要忍受信息刷屏,甚至不得不考虑维护,真的很让人气愤和焦虑。

那么这种状态导致的直接生理反应就是对无关信息增多的焦虑甚至厌恶。最终,这种状态会大大降低打开微信朋友圈的频率,因为回避是缓解信息压力和焦虑的直接方式。所以我们可以理解为什么那么多人在呼吁逃离微信朋友圈,抛弃手机,回归现实生活。这就是临时社交关系活跃度低,甚至成为僵尸关系的原因。

四。微信朋友圈的粘性会减弱,大部分人会成为孤独的表演者

我们也会发现,微信朋友圈里添加的陌生人越多,我们就越沉默,因为人们不太愿意向陌生人暴露自己的真实生活状态。所以,当微信平台越来越成为人们职业生存、发展、营销等的工具时。,这种圈子里的沉默是必然会发生的。

至于微信上真正的亲密社交关系(亲朋好友,强关系),微信实际上是作为一个交流平台,这些强关系的活跃度是有限的。即使不使用微信,这种牢固的关系仍然可以通过其他沟通方式来维持。那些基于微信的弱关系,都是绑定在微信平台上的。如果找不到办法把他们转化成亲密关系,那就只能靠微信来维持了。但如上所述,长期维护成本太高,难度大。但是现在这种弱关系在微信上占据了很大的比重,势必会削弱朋友圈的粘性。

另外,我们不能忽视的是,每个人关注和关心的范围是有限的。比如你在意的是自己的生活圈、工作圈、阶级圈、事业圈,而你给自己定义的角色仅限于一两个。比如混媒体的人,经常会关注和发布媒体圈的新闻和信息,但是这些信息并不能引起你其他圈子朋友的兴趣,所以这些圈子之间的互动肯定是非常少的。对于那些不熟的临时社会关系,因为彼此不熟,生活和工作没有交集,互动的频率会少一些。这样的关系越多,互动越低。

于是,舞台中央那个孤独的表演者重新出现在我的脑海里。每个人都站在舞台中央,却不知道观众是谁,也不知道他们长什么样。每个人的朋友圈里都有那么多“朋友”,却不知道这些“朋友”是怎样的,又是如何互动的。当你的热情消散,你的朋友圈会发生什么?谁又和你是“僵尸关系”了?

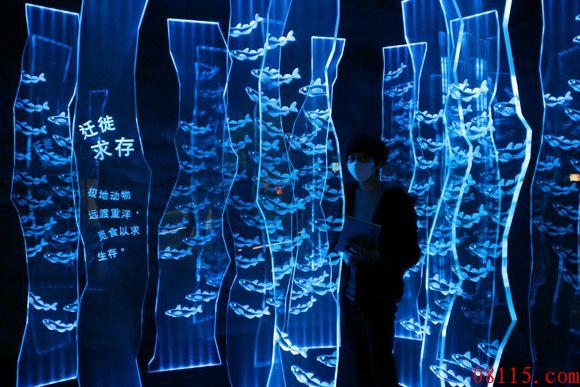

当我们越来越厌倦处理微信上那些与我无关却又“被迫观看”的信息时,脑海中总是闪现的画面是:一个看不清脸的男人独自站在舞台中央表演,四周漆黑一片,只有对焦灯的光独自作伴。这个男人时而陶醉,时而失落,时而焦虑,时而期待,时而平静,偶尔还记得周围黑暗中的掌声,但他没有。