歇后语是中国古代劳动人民在长期的生活实践中创造的一种特殊的语言形式,深受人们的喜爱。因此,它被称为“休息后”,因为它一般由两部分组成:前部和后部。前半部分是形象比喻,像谜语一样,让人猜测;第二部分是解释,谜底。既生动又幽默。比如瞎子白点灯,聋子耳朵像货,等等。农民是农村人。一般他们不喜欢书上的汉语歇后语。他们总觉得比喻不生动,尤其是对于文化知识浅薄的人。很混乱,他们猜不到后面要说什么。例如:

黄忠上战场了。你说他后面是什么?第一次看到这句话的时候,不知道后面该说什么。原来后半段是“一拍即合”。如果缺乏历史知识的人能猜出来,可能会猜“凯旋”或者“独立”,也能说得通。另一个例子是:

姜太公去钓鱼。任何愿意的人都可以去钓鱼。知识面广的人都知道,如果让缺乏历史典故知识的人去猜,可能是“满载而归”,也说得通。所以,笔者觉得,农夫的语言,或者说歇后语,虽然有点俗,但形象与现实对比,更有意思。除了以上两个例子,例如:

毛子坑的石头又臭又硬。

紫晶假装勇敢,一只一只地赶走狼。

我觉得你是稻田里的稗子——不是粮食。

妈的,母牛,踢你的屁股,露出你的黑爪子。......诸如此类。

另外,在所有的歇后语中,有相当一部分都有典故,比如《战国策·楚策四》中,亡羊补牢,犹未为晚。

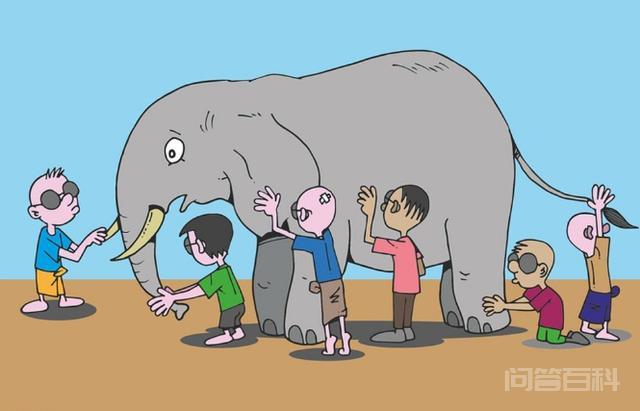

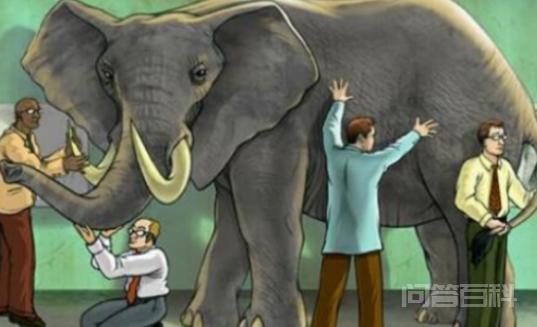

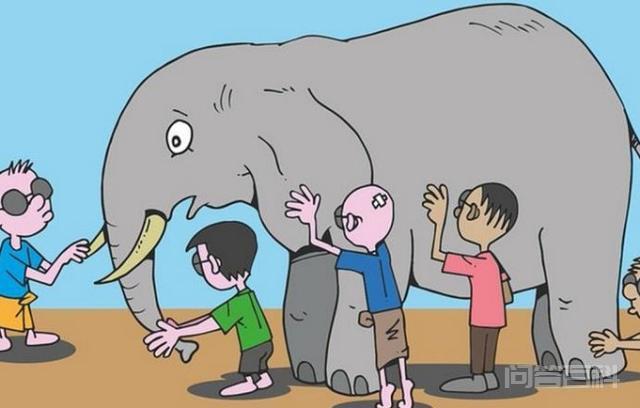

盲人一个一个摸大象。据说在古代,有四个盲人摸了大象的一部分。摸鼻子的瞎子A说大象像根管子,摸尾巴的瞎子B说大象像根棍子。摸过大象身体的人说大象像一堵墙,摸过大象腿的人说大象像一根柱子...然后四个人一起争论,说自己是对的。其实他们没说对。盲人摸象的歇后语有点对点和面对面两种,形容一个人看问题不全面,只是局部。好了,停下来。够了,鲁索。