中国人体器官捐献自愿登记。

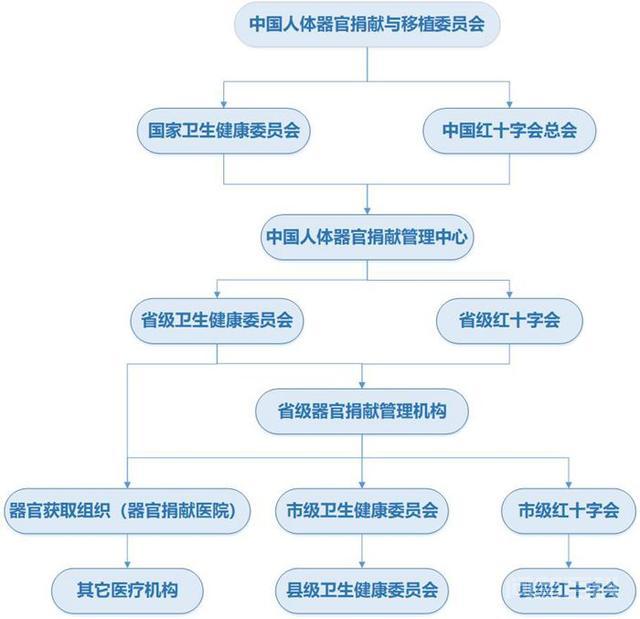

人体器官捐献管理系统。

红网时间通讯员罗巧倩记者王艳长沙报道

从2003年至今,我国在推进人体器官捐献和协调员管理的道路上,已经为人体器官捐献事业探索了19年。

随着人体器官捐献的概念越来越为大众所熟知,致力于这项事业的人也逐渐走进大众的视野。因为人体器官协调员的工作与死亡和重生联系在一起,所以他们被称为生命的“摆渡人”。

2010年登上这艘渡轮的郭勇还是一名研究生,因为离毕业还有一段时间,他的导师介绍他加入了协调员团队。他没想到的是,他在这一行干了12年。

如今,郭勇已成为湖南首批人体器官捐献协调员之一,湘雅二医院人体器官获取中心(以下简称OPO)负责人。24小时随叫随到,陪捐献者家属办理捐献手续,在手术室陪病人走完最后一程,成了郭勇生活的重要内容。他很清楚自己的工作就是和死神争时间,必须越来越快才能打败死神。

在无数像郭勇这样的人体器官捐献协调员的共同努力下,湖南的器官捐献案例从2012年的31例增加到2016年的426例。2016年,湘雅二医院OPO器官捐献例数位居全国第二。到2018年,湖南省器官捐献病例已达535例,相当于每两天就有3例器官移植捐献手术。通过生命的接力,这些患者获得了新生。

作为一名人体器官捐献协调员,有时候,一句话能压千斤。对于郭勇和他的同事们来说,每一次成功移植的背后,其实都有许多不为人知的艰辛。他们希望通过自己的努力,能够拯救更多挣扎在生死边缘的人。作为生活“摆渡人”,他们也在等待“落地”,从心底渴望被更多人认可和理解。

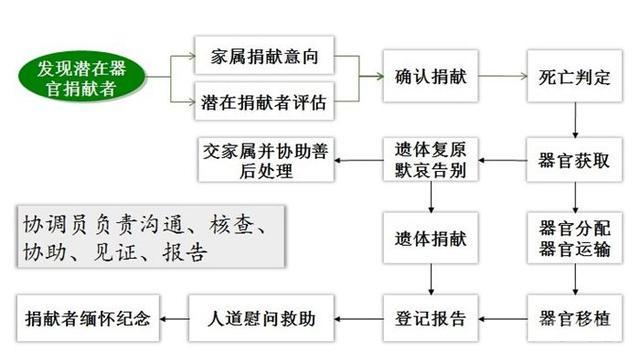

人体器官捐赠协调员的工作流程。

湘雅二医院人体器官获取中心办公室里的白板记录着团队的工作完成情况。

移情和退缩

2018年,郭勇团队做的一个案例被腾讯和国家总局选中,做成公益广告。17岁的高中生叶莎(化名)捐出一肝两肾,心脏、肺、角膜,救助7名患者。他们五个人被叫去组成篮球队,完成叶沙未完成的心愿。这个案子当时在全国引起了轰动,但是捐款协调的过程并不是一帆风顺的。

一开始OPO队去的时候,叶莎的父母坚决反对,甚至把队里的一个女协管员骂哭了。她说:“勇哥你别来,我被他家骂了”。郭勇回忆说,“我说我哭了。你应该找个地方冷静一下,不要再和他的家人交流了。”一个小时后,叶莎的父亲听从了高中同学的建议,再次打电话同意好好谈一谈。

郭勇和团队中的其他协调员经历了许多波折。因为他们的家属甚至医院的同事对器官捐献工作和协调员的不理解和不信任,经常受到患者家属的冷遇。

郭勇(右一)团队正在协调人体器官捐献。

湘雅二医院OPO办事处的安家秀医生有过被家人误解的经历。“做完作业的时候已经很晚了。我的一个女生当时在太平间门口被一群男的围着,要靠电话求救。她不敢直接或明确说出她面临的威胁,她的恐惧是肯定的。”然而,面对家人的困境,安佳秀和郭勇一样,也选择了理解。她觉得面对《你将何去何从》的揪心,家人情绪激动在所难免。换位思考后,她会对患者家属更加宽容。

在安家秀和郭勇的叙述中,“感同身受”一词被反复提及。协调员需要很强的共情能力,才能获得家人的亲近和信任,进而与家人沟通。

安家秀认为,器官捐献协调是一项“不断了解人、认识人的工作”,最重要的是“用心感知家属,真正了解他们的需求是什么。”郭勇还认为,只要他们表现出足够的诚意,大多数捐赠者及其家属仍然理解和支持器官移植和捐赠事业。

但是同理心也让他们承受了很大的心理压力。协调员每天面对的都是哭泣,患者家属要在生死之间挣扎做出选择,放弃,告别过去。那些后悔、不甘、后悔、愤怒、绝望、无力感无形中影响着协管员,日复一日地攻击着他们的心理防线。

对于协调人来说,“撤”是必须掌握的技能。他们有的压抑自己,直到捐献完成才悲痛;有的人能清晰地记得几年前案件的所有细节,回忆起来会泣不成声;也有很多协管员承受不了压力,选择转岗,离开了这个“渡口”...

针对这一问题,郭勇建议,医院应该设立专门的心理咨询和减压机制,为OPO办公室的协调员提供专业的心理评估和咨询,确保大家能以更健康的心态继续协调器官捐献。

跑着等。

除了心理压力,紧张的工作本身也注定了协管员的生活不同于一般的医务工作者。

OPO团队每次出差通常会派出两名协调员、三名医生和一名司机,一名医生负责判断死亡。据郭勇介绍,队员们一年的行驶距离加起来有30万公里,相当于绕地球赤道7圈半,也就是往返长沙和北京100次。

OPO功能介绍及服务区域划分。

安秀2015年开始协调,最初负责邵阳武冈区。从长沙开车到武冈近5个小时,捐款后经常是深夜。

“当时都是送家属,协调火化。然后回来的时候是凌晨,大家都困了,我就轮流开车。”安秀回忆说,湖南的冬天很冷。累了就停在服务区,在蒙蒙细雨中下车跑一圈,等神清气爽了再上路。“有几次是腊月二十八、二十九。大家都想年前回家,早点回家团聚,把欠家人的债补回来。”

除了OPO办公室的协调员外,负责中南大学遗体捐献协调工作的潘爱华教授,负责长沙爱尔眼库角膜移植捐献协调工作的杨利红主任和李炜博士也经常在节日期间被分配任务。

这份被称为“生死摆渡”的工作,不可避免地要在时间和空之间“奔跑”。相对于“奔跑”,“等待”是他们工作的常态。

协调员需要365天24小时随叫随到。“随时做好准备,工作来了,第一时间赶到现场。”因为不知道下一刻会不会有捐款,他们几乎不休假,更不会有私人旅行。随时会响起的钟声,会一次又一次地召唤安家秀和杨利红这两个母亲远离自己的孩子;李炜过去常常会睡着,听不到手机铃声,她担心自己每天都睡不好。让郭勇团队的成员一年中有近120个晚上不睡觉...

在每次协调捐赠的过程中,“等待”也是郭勇最不喜欢的环节。“最难受的是家里四五个人,有的同意,有的不同意,有的还没到。让我等他们来讨论。结果他一天两天都没有结果。”郭勇说,最长的一次,他们等了7天,在长沙和新宁之间来回跑了4趟。“这种病人就像秋天的一片叶子。风一吹就会倒,现在还没倒。”当病人在最后一刻去世时,家属的迟来的同意将无济于事。

比起自己的努力,他们更惋惜的是等待器官移植的患者再次错过了被“拯救”的机会。

感情与生活

在生死这个宏观命题面前,“摆渡人”的需求往往被忽略。

爱尔眼库主任杨利红介绍,2016年9月,眼库被列为湖南省红十字会角膜捐献爱尔眼接收中心,但直到现在,专职角膜采集协调员仍然没有明确的权属认定和完善的管理规范。由于角膜捐献实际上属于医学领域的组织捐献,与人体器官捐献在获取、移植等方面有所不同,也没有相关治疗方法的适应症。眼库和红十字会只能参照现有的政策和规范开展工作。

目前,眼库只有两名协调员,杨利红和李炜。他们除了负责角膜捐献的协调登记外,还负责采集操作、宣传和行政管理等工作。与繁重的工作相反,协调员的薪酬水平和晋升渠道缺乏明确的规范。安家秀还透露,即使在管理相对较好的OPO,协调员的待遇仍然不如临床护士。

眼库办公室的杨利红(左一)和李炜(右一)正在整理捐献者信息。

虽然协管员们私下里偶尔也会抱怨和发泄情绪,但对于协调人体器官捐献的工作,他们仍然带着真诚和希望谈论着对未来职业生涯的规划。安佳秀坦言自己也不清楚,但她相信一切都会随着国家政策慢慢步入正轨。

郭勇没有完成他的博士学位,可能无法回到手术台上。虽然和当初的想法有差距,但是每次想到这份工作的意义,他都说还是愿意坚持下去。

郭勇承认,在人体器官移植捐献自愿登记开始时,湘雅二医院OPO办公室的协调员已经签署了器官捐献协议。在他们看来,器官捐献是生命的礼物,是生命的延续。他希望能有更多的人加入到这项有意义的事业中来,为更多挣扎在死亡边缘的患者搭建起生命的桥梁。