它幅员辽阔,资源丰富,民族复杂,被称为“非洲的心脏”。自1876年沦为比利时殖民地以来的120多年里,掠夺与奴役、内战与干涉、专制与暴力一次次将这个非洲第二大国推入灾难的深渊...

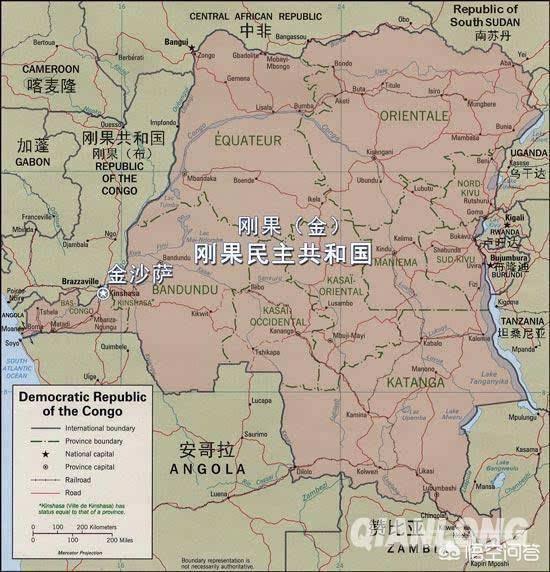

刚果民主共和国,简称“刚果民主共和国”或“刚果民主共和国”,原名扎伊尔。234.5万平方公里,居非洲第二位(仅次于阿尔及利亚),是撒哈拉以南非洲最大的国家,2016年全国人口7873万。

它位于非洲大陆中心,赤道两侧,连接中非、西非、东非和南部非洲,地理位置重要。刚果民主共和国毗邻9个国家,是非洲邻国最多、陆地边界最长的国家(9165公里)。西部最长的走廊通向大西洋海岸,海岸线长达37公里。

这个国家三面高,一面低(西方)。从地表形态来看,平原、高原、丘陵、山地和裂谷五种地形分布有序;从地形的整体情况来看,刚果民主共和国几乎是一个完整的盆地国家。

以刚果河为大动脉,密如蛛网的河流构成了这个国家的血液。刚果河发源于刚果东南部邻国赞比亚。它的主流类似于“几”的形状,但它的流向正好与碧顺相反。它在民主刚果形成一个巨大的向心水系,其流域面积占全国面积的97%,最终汇入大西洋。其水资源丰富程度仅次于南美洲的亚马逊河,水能储量高达1亿千瓦,占非洲总量的40%。

是典型的热带气候,高温多雨,南北不一样。占全国30%的南部地区是稀树草原,干湿季节明显。中北部是热带雨林,常年多雨。

刚果民主共和国矿产种类繁多,储量巨大。它被称为“世界的原料仓库”和“中非的宝石”,它含有各种有色金属、稀有金属和非金属矿物。其中,铜、钴、锌、锰、锡、钽、锗、钨、镉、镍、铬等金属和金刚石储量居世界第一,钴、锗、金刚石储量和产量居世界第一。此外,黄金、白银、铂金和钻石也很丰富,而石油、天然气和煤炭的能源储量相对较少。

这里还有非洲最大的天然林,森林覆盖率达53%,占非洲大陆热带森林面积的一半。盛产乌木、红木、紫檀木、黄漆木等22种珍贵木材。野生动物种类多、数量大,曾以40万头大象占非洲的36%。淡水资源丰富,东部高原的五大湖兼具水产、航运和旅游价值。

比清点资源更难的是要理清刚果民主共和国的族群。民族多达254个(西方民族学家认为大民族有12个,小民族约190个,分支更小)。按语系和民族分,主要有两大类:班图人和苏丹人。前者占总人口的84%,后者主要居住在东北地区。“二分法”远不能解释这个国家民族结构的复杂性,民族人类学家用地理分布来解释。

法语是刚果民主共和国的官方语言,以不同地区为中心。林加拉语、刚果语、巴鲁语和斯瓦希里语是常用语。天主教和新教占人口近70%,原始宗教和金榜古教(20世纪20年代出现的一种本土宗教)占20%以上,其余为伊斯兰教。

刚果民主共和国曾是同名王国和其他王国的所在地,也是西方殖民者的奴隶贸易中心。公元13-14世纪,刚果王国在刚果河下游建立,从15世纪末开始逐渐强大。

15世纪后期,葡萄牙人率先进入刚果河下游,随后是英国、荷兰、法国、比利时和德国。比利时不是大国夺取非洲沿海地区的对手。国王利奥波德二世“另辟蹊径”,雇佣威尔士探险家斯坦利在刚果河流域为他开拓领土。1878年后的5年里,斯坦利代表毕比国王与400多个地方酋长签订了不平等条约,随后建立了地方前哨网络。还得了个“粉碎机”的外号——炸山以压迫手段殖民,后来成了所有殖民者的代名词。对当地黑人来说,“粉碎机”意味着恐怖。

利奥波德二世的“刚果自由国”在西方历史书上很少被称赞,而只是被谴责。1876年,“野心勃勃、贪婪阴险”的毕国王宣布对刚果河流域的大部分地区拥有主权,并在1885年的柏林会议上得到确认。刚果的土地是比利时的76倍,却被利奥波德二世个人占领。随后的抢劫令人震惊。首先,在整个领土上搜查象牙,“必须收集所有象牙”。然后就是野生橡胶,欧美汽车工业发展的需求,引发了刚果的“橡胶恐怖”。殖民者实行奴隶劳动制度,达不到目标者被殴打、监禁,甚至被砍断手臂。刚果橡胶出口从1890年的100吨到1901年的6000吨的背后,是成千上万人被杀,更多人流离失所,当地“饥寒交迫”。

1908年,利奥波德二世被迫将他的个人帝国交给比利时政府。此时,他已经从23年前负债累累成为世界上最富有的人之一。有评论写道,“仅他一人造成的流血和苦难就超过了此后所有自然灾害、专制和内战的总和”。在接下来的52年里,比利时被一个由殖民当局、教会和大公司组成的无形联盟所统治,这个联盟瓜分了行政、精神和教育、工业和税收权力。丰富的铜、钴、钻石和其他矿物使比利时赚了很多钱。到1960年刚果独立时,在1400万刚果人口中,只有一名律师和26名大学毕业生,只有不到3万人受过中等教育。而在1884年,当地人不下3000万?!人们可以从列宁的著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》中找到详细的统计数据。可以说比利时对刚果犯罪80多年,不比其他欧洲殖民者差!

数字可辨,内伤更甚。对当地人民最大和最持久的打击是摧毁他们的民族结构、文化传统、习俗和基本的个人尊严。这个国家在获得独立时,没有完整的行政框架、专业人员和社会规范,随即陷入混乱和内战。这似乎不足为奇。

独立之父卢蒙巴1960年35岁,29岁的蒙博托任总参谋长。九月中旬该国发生了政变。比利时出兵“保护”本国公民,联合国出兵驻扎,卢蒙巴声称投靠苏联,中情局为了防止“非洲古巴”计划除掉卢蒙巴。独立后不到半年,该国建立了四个政权,每个政权都有自己的军队。首都是在蒙博托手握实权的亲美中央政府。卢蒙巴的大本营以基桑加尼为中心,由苏联支持,加丹加由比利时支持,与“钻石之乡”南开争夺。

1961年1月卢蒙巴被杀,1963年加丹加分裂被平息。1964年,一场大起义席卷了东部卢蒙巴根据地的半个刚果。1965年11月,蒙博托出兵夺取政权,宣布成立第二共和国。在短短五年多的时间里,全国有一百多万人被杀害。

蒙托开启了近32年的“扎伊尔时代”。1971年,他将国名改为扎伊尔,源于当地语言葡萄牙语的借词。意思是像刚果一样的“大河”。同时,该国的人名由欧化改为地方语言,其政治寓意在于创造“真正的民族精神”。到80年代末,蒙博托的个人财富已达40-50亿美元,而国民经济则以1975年国际市场铜价大幅下跌为标志,结束了长达10年的增长,再也没有恢复。1993年,该国人均国内生产总值为117美元,比独立前的1958年下降了65%。矛盾的是,被反对派称为“窃国窃国”的蒙博托,一直被从肯尼迪到老布什的历任总统视为座上宾——美国需要这个堡垒来抵御苏联在非洲的扩张。

冷战结束后,蒙博托作为“棋子”的价值不复存在。1997年5月,蒙博托政权被推翻。半年后,他在摩洛哥病逝。

“正名”后的刚果民主共和国注定要灭亡。帮助卡比拉上台的东部邻国军队死守书库,在“消灭”胡图族武装的同时掠夺刚果黄金、钻石和金属矿产,成为卡比拉的敌人。1998-2002年,“第二次刚果战争”(第一次是1996-1997年推翻蒙博托)席卷中非。它也被称为“非洲的世界大战”,有八个国家不同程度地参加了这场战争。期间20多支武装混战,导致近400万人死亡,1600万人流离失所。2003年,刚果(金)与各党派组成联合政府,小卡比拉于2006年和2011年连任总统。在邻国虎视眈眈、东部地区武装暴力和强奸不断的背景下,刚果(金)进入了一条坎坷的和解与和平之路。

独立半个多世纪后,拥有非洲最丰富的自然资源,享有极高的国际关注和援助(蒙博托时代来自西方近百亿美元)。刚果民主共和国仍然排在“最不发达国家”的后面。根据世界银行的数据,2016年,该国实现国内生产总值350亿美元,贫困率为63.6%,预期寿命为59岁。

奴隶仓库、被剥削的殖民地、冷战中的马前卒、邻国争夺食物的“大象”,刚果民主共和国的悲惨历史和不堪忍受的现实,既令人扼腕叹息,又发人深省。内部民族不和谐,地区撕裂;周围的恩怨交织,算计;甘的马前卒最终还是被抛弃了。在“三环”的分析下,殖民黑暗、国家大盗、秃鹫争食的悲剧(1998年以来的刚果战争被西方学者形象地描述为“秃鹫争食和死去的大象”)已经可以理解了。戏剧乃至喜剧的源头在于“内环”——只有民族和睦、凝聚力强、和平为先、发展有保障,邻国与大国之间的“双外环”才能走向良性。

一位著名的非洲人曾经留下这样一句名言:“非洲就像一把手枪,扳机在扎伊尔”。2002年,南非总统姆贝基从另一个角度解释说:“刚果(金)是实现非洲复兴的中枢神经,关系到非洲大陆的未来”。