股票本身就是买卖的,尤其是同股同权的a股。持有的股票越多,话语权越高。如果你持股比例高,进入公司管理层,控制公司也不是不可能。

通常一个公司的股权有几个边界,不同的股权比例所享有的权利是不一样的。绝对控制权为67%。当某个人或组织只拥有一家公司67%以上的股权,那么就可以实现对该公司100%的控制。别人的反对一点作用都没有;

相对控制权51%,基本可以放心控制这家公司;

安全控制34%,一票否决;

30%的上市公司要约收购线;

重大同业竞争20%警戒线;临时会议权

10%,可以提问/调查/起诉/清算/解散公司;

5%的股权重大变动警戒线。

当然,上面提到的这些股权结构都是建立在同股同权的基础上的。只要你的股份是通过合法合理的渠道购买的,并且符合相关的监管要求,从理论上讲,你通过购买大量上市公司的股份成为公司的第一大股东后,不仅可以进入公司的管理层,甚至可以控制整个公司。

但实际上,通过购买大量上市公司的股票来控制一家公司是非常困难的。

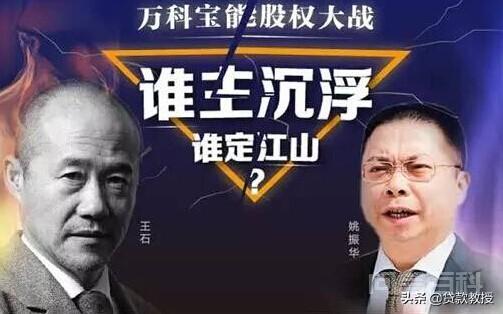

近年来,有一个非常典型的例子是大量购买上市公司的股票来控制它们,那就是万宝之争。

万宝之争可以说是近年来a股的一个典型例子。2015年1月,前海人寿(宝能系)通过证券交易所买入万科a股。根据披露的信息,前海人寿分别于2015年1月、2015年2月、2015年3月、2015年4月、2015年6月和2015年7月进行交易,首次举牌是在2015年7月。

此后,宝能系一直在buy buy买入万科股票,但根本停不下来。2015年8月26日,前海人寿和钜盛华作为一致行动人,持有万科15.04%的股份,首次以0.15%的优势超过万科第一大股东华润集团。

2015年12月24日,宝能系对万科的持股增至24.26%,持股比例进一步扩大。2016年6月26日,万科收到宝能系提请,免去王石、郁亮等万科10名董事、2名监事职务。宝能系亮出了结束万科“王石时代”的底牌,以达到控制万科的目的。

如果没有监管部门的介入,没有万科和恒大的一系列操作,估计万科董事会早就被节能环保部占据了。

最终,万宝之争是恒大转让14.07%股权给深圳地铁,深铁持股由15.31%变为29.38%,超宝能以25.4%成为万科第一大股东。至此,万宝之争结束,王石也继续担任万科董事长。

由此可见,a股公司想通过在公开市场上购买股份来控制一家公司是非常困难的,像宝能这样资本巨大的公司都做不到,更何况是资本有限的个人或小机构。

而且,我觉得万科被宝能盯上还有一个重要原因。万科股权比较分散,管理层持股太少,所以处于非常被动的局面。

但在实际操作中,即使是一些小公司,也很难通过购买股票进入管理层或控制公司。一般来说,进入公司管理层和控制公司有两个渠道。

第一个渠道是通过一级市场购买董事会持有的非流通股。并非所有上市公司的股票都在市场上流通。现在很多公司都能区分流通股和非流通股。非流通股一般只有创始团队成员持有,你可以私下和这些董事会成员做交易,收购他们的非流通股份,达到控制公司的目的。

第二个渠道是通过二级市场购买流通股份。二级市场就是我们平时在股市买的股票。这些股票比较分散,买起来相对容易。

而通过二级市场持续购买股票成为上市公司第一大股东,从而达到控制公司的目的,难度很大。主要有几个难点:

第一,持有上市公司股票5%以上,必须举牌。

当股东持有上市公司5%以上股份时,必须根据监管部门的相关规定进行公告。一旦公告出来,我们都知道有人想让一家上市公司上市,就会有更多的人购买这家公司的股票,从而在短时间内推高这家公司的股价,进一步增加收购成本。

而且一旦举牌,会引起上市公司管理层的警惕,他们肯定会采取相应的措施进行反制,比如回购股票,舆论向收购方施压,这将大大增加收购方的收购难度。

第二,目前大部分公司的创始团队持有大部分股份。

为了避免控制权落入他人手中,很多上市公司在上市时,一般会持有创始人团队持有的大比例股份。比如,目前a股市场有很多上市公司的持股比例超过30%,甚至有的公司持股比例超过40%。所以,即使有人通过公开市场买入这家公司的股票,也很难成为第一大股东。

第三,上市公司可能同股不同权。

目前很多上市公司,尤其是在美国上市的公司,为了保持创始团队的绝对控制权,基本都采用同股不同权的股票模式,其中最典型的就是JD.COM、阿里巴巴等在美国上市的中国公司。

例如,在的股权结构中,刘虽然只有约15%的股权,但其投票权超过75%。相反,虽然腾讯的投资公司拥有JD.COM 18%的股权,但其投票权仅为4.5%左右。这种同股不同权的股票设置,可以让创始人团队以较少的股份持有上市公司的控制权,从而有效避免被恶意收购的目的。

第四,上市公司可以启动毒丸计划。

简单来说,毒丸计划是一种股权薄的反收购措施。当上市公司面临恶意收购时,上市公司创始团队为了维持其控制权,会大量低价发行新股,使收购方持股比例下降,从而达到稀释收购方股权的目的。比如2005年,面对盛大的收购,新浪采取了这种毒丸计划,盛大最终无奈放弃了收购新浪的计划。