个人认为,孔子明明30岁就站起来了,但是到了40岁,如何解释“不惑”二字,人们众说纷纭。

首先,我们来看看孔子所说的“立正”和“不惑”是什么意思。子曰:“吾立志学十之五,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而从耳,七十而为我所欲,不逾矩。”——引自《论语·治国》,先看《论语》中对这两个字的解释。“正”就是30岁的时候,做事要得体,举止要得体。“不要糊涂”是指遇到麻烦时能分辨清楚,也就是说遇到不懂的问题,经过思考就能想通,就不会被困扰。

所以我们可以得出这样的结论,按照孔子“立正”、“不糊涂”的标准,他在三四十岁的时候,显然是能够做到的。不然怎么为人师表?

孔子电影剧照1-传话接专业

第二,用现在世俗的标准来解释“立”和“不惑”,孔子能做到吗?孔子对“立正”的要求,只是人们行为准则的要求。而当今世俗标准对30-40岁成年人“站在30”的标准是什么?

三十多岁有稳定的收入就够了?怎么才能不结婚?

你三十多岁还没生孩子?不孝有三,大无前途!

三十多岁买不起房子?那我们怎么和朋友家人团聚呢?

这三个标准对于现在的年轻人来说并不容易,但众所周知,对于古代人来说显然压力不大。所以按照现在世俗的“立身”标准,孔子在20岁左右基本达到了圆满的目标!

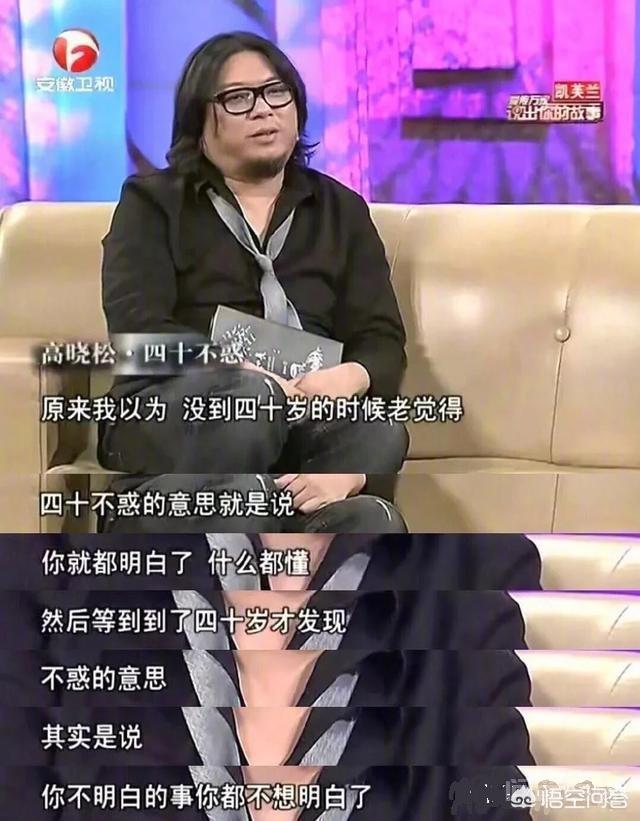

高曾经在节目中这样说过。他曾经认为,四十个“不糊涂”就是人到了四十多岁,你就什么都懂了。但是到了四十岁,他发现了你不懂的东西,你也不想懂。

所以,目前我们活着的时候,世俗对“无惑”的定义是“一切都能明白透彻,毫无疑问”。显然,这是一个极其困难甚至不可能实现的目标。今天的知识量、知识跨度、哲学辩证思维的复杂程度都不是古代的科比。也许只有像高那样放弃思考一些令人费解的问题,或者最终彻底放下烦恼,才能“不迷茫”。

在高的节目中,他表白了自己对“不迷茫”的理解

3.孔子的“困惑”在哪里?齐景公想到用孔子,却被晏子阻止:儒生能言善辩,不受法规约束;自我感觉良好,不想自卑;花钱买礼仪,可以算是一种习俗;如果你喜欢游说贷款,你怎么能建立一个国家?现在要想恢复《周礼》,几代人都难以结束。你如何引导人民?不久,龚景对孔子说:“我老了,可以用了。”相当于驱逐令。于在他的文章里写了这个典型的例子。正如晏子上面说的,那就是当时所有的诸侯国都排斥孔子。这是孔子三十多岁到五十多岁的基本状态。他受人尊敬,却不受重用。

按照我们世俗的标准,孔子为了重用走遍天下,到处碰壁。很明显,是因为他“迷茫”了。他不知道自己的能力和取向,也不知道当时世界的大势和诸侯的内心需求。最终,他坎坷而疲惫,却失败了,做了很多无效的努力。最好呆在某个地方努力学习。按照我们的观点,五十多岁的他并没有“想通了就觉得迷茫”,也没有“放下就觉得迷茫”。心里确实有执念!

孔子二世电影剧照-环游世界

结论我们再回到孔子自己的“不糊涂”的标准——遇事能分清(也就是说,遇到不懂的问题,想通了就能想通,就不会闹了)。的确,以他的智慧,孔子在周游世界时遇到屡屡碰壁的事实后,肯定能很快澄清原因。“遇到困难就能想通。”这是孔圣人对“无或”二字的准确诠释。毕竟人不是天生就有知识的,谁能迷茫呢?

但是,按照今天世俗的“不惑”的标准,如果孔子做不到,那只能说,古圣先贤未必理解我们的痛苦。